|

|

|

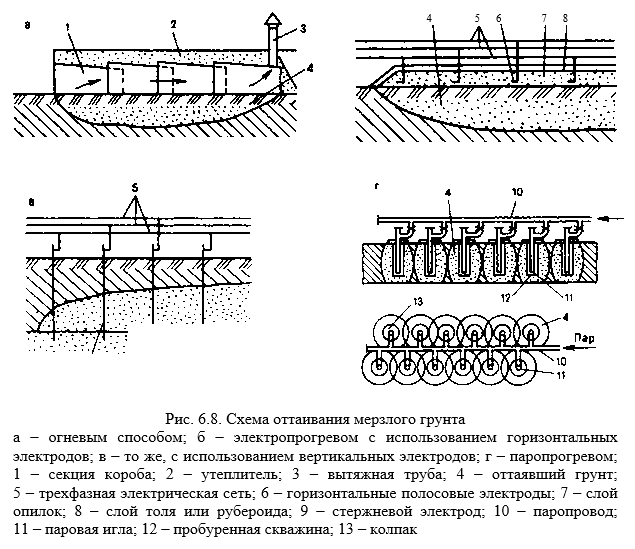

По мере замерзания механическая прочность грунта резко возрастает, что приводит к увеличению затрат машинного времени и труда на его разработку, а следовательно и к удорожанию стоимости работ. В связи с этим при необходимости проведения земляных работ в зимнее время принимают меры по предохранению грунта от промерзания, а разрабатывают его только после оттаивания или рыхления. Предохранение грунта от промерзания. Обеспечивают, создавая на его поверхности термоизоляционный слой; разрыхляя верхний грунтовый слой; укрывая грунт различными теплоизоляционными материалами. Рыхлят грунт до его замерзания вспахиванием и боронованием, предварительно обеспечив отвод поверхностных вод. Обработанный таким образом верхний слой грунта приобретает рыхлую структуру с замкнутыми пустотами, заполненными воздухом, и обладает достаточными термоизоляционными свойствами. Вспашку ведут тракторными плугами на глубину 200...350 мм с последующим боронованием на глубину 150...200 мм. Искусственное увеличение снежного покрова сгребанием снега бульдозерами, автогрейдерами или путем снегозадержания с помощью щитов позволяет повысить термоизоляционный эффект. Механическое рыхление грунта чаще всего используют для утепления значительных по площади участков. Защита поверхности грунта термоизоляционными материалами эффективна на небольших по площади участках и при наличии местных дешевых материалов, древесной листвы, опилок и стружки, моха, торфа, соломы, шлака. Термоизоляционные материалы укладывают слоем 200... 400 мм непосредственно по грунту. Оттаивание мерзлого грунта. Является наиболее дорогим и трудоемким способом, поэтому его применяют при небольших объемах работ. Наибольшее распространение в строительной практике нашли следующие способы оттаивания мерзлого грунта: огневой, электропрогрев, паропрогрев и водопрогрев (рис 6.8).

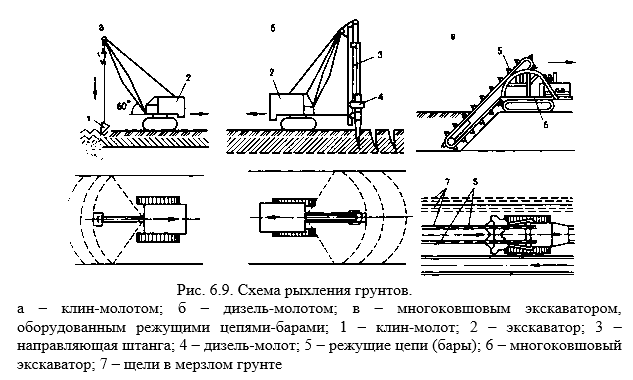

Электропрогрев грунта ведут с помощью электродов, располагаемых на поверхности или погружаемых вертикально в мерзлый грунт. При использовании горизонтальных электродов поверхность грунта засыпают слоем опилок толщиной 150...200 мм (рис. 6.8, 6). Опилки смачивают водным солевым раствором концентрации 0,2...0,5% для увеличения электропроводимости в начальный период оттаивания, так как мерзлый грунт не является проводником. После того, как грунт верхнего слоя, оттает, он сам становится проводником, а слой опилок выполняет роль термозащитного слоя. Поверхностный электропрогрев применяют при глубине промерзания грунта до 0,7 м. При большей глубине промерзания используют вертикальные электроды. Оттаивание ведут сверху вниз или снизу вверх (рис. 6.8, в). При оттаивании сверху вниз электроды в виде штырей забивают в грунт в шахматном порядке на глубину 200...250 мм и засыпают опилками, пропитанными концентрированным солевым раствором. По мере оттаивания верхних слоев электроды периодически погружают все глубже. Расход энергии при этом способе несколько ниже, чем при горизонтальном расположении электродов. Прогрев снизу вверх требует погружения электродов на 150...200 мм ниже глубины промерзания грунта, для чего в грунте предварительно бурят скважины. Поверхность оттаиваемого грунта опилками не укрывают. Расход энергии при отогреве грунта снизу вверх значительно снижается по сравнению с отогревом сверху вниз. Паропрогрев грунта осуществляют с использованием паровых игл, устанавливаемых в предварительно пробуренные скважины на глубину 0,7 глубины оттаивания (рис. 6.8, г). Паровая игла представляет собой трубу длиной 1,5…2м, диаметром 25…50мм. На нижней части трубы насажен наконечник с отверстиями 2..3мм для выхода пара. Иглы по верху соединены паропроводом. Для наиболее эффективного использования пара и сокращения его потерь скважины сверху накрывают защитными колпаками, имеющими отверстия для пропуска паровой иглы. После установки аккумулирующих колпаков прогреваемую поверхность покрывают слоем опилок или другим термоизоляционным материалом. Располагают иглы в шахматном порядке на расстоянии 1..1,5м друг от друга. Предварительное рыхление мерзлых грунтов. Осуществляют механическим или взрывным способом. Механическое рыхление применяют при небольших объемах работ и сравнительно малых глубинах промерзания (до 1,3 м). Для рыхления используют клин-молоты, дизель-молоты и тракторные рыхлители, многоковшовые экскаваторы, оборудованные цепями-борами (рис. 6.9). Клин-молот подвешивают к стреле крана, а дизель-молот является навесным оборудованием к крану, тракторопогрузчику и трактору. Тракторные рыхлители монтируют на базе гусеничных тракторов с мощностью двигателя более 110 кВт или используют для них навесное оборудование. Рабочий орган рыхлителя представляет собой гребенку с зубьями, число которых составляет 1...5. Мерзлые грунты можно разрабатывать с предварительной нарезкой на блоки. При этом методе в массиве мерзлого грунта с помощью баровых, дискофрезерных и других машин устраивают взаимно перпендикулярные прорези на глубину 0,8 глубины промерзания. Полученные блоки вынимают ковшом экскаватора или отодвигают бульдозером. Рыхление мерзлого грунта взрывом применяют при больших объемах работ и значительной глубине промерзания. Этот метод отличает экономичность, особенно тогда, когда кроме рыхления требуется перемещение грунта в отвал.

|